史上最高額の自在置物 The most expensive Jizai Okimono ever

先日台北で開催されたオークションにおいて、宗義(田中唯吉)の龍が自在置物としては史上最高の金額での落札となりました。

https://live.yu-jen.tw/lots/view/4-GSAMO9/-d-1950-

最終的な落札額は4000万台湾ドル以上となり、日本円にして2億円に迫るほどの額に。これまでの最高額は一億円近くで落札された板尾新次郎の鷹の自在置物でしたが、帝室技芸員の作品などを含めても近代日本の工芸品でこれほどの額になることは珍しいのではないでしょうか。

今回落札された宗義の龍は、ボストン美術館にある2メートル余りの龍を上回る3メートルの大きさで、自在置物としては最大と思われる作品。東京藝術大学大学美術館「驚きの明治工藝」展では天井から吊るして展示されていました。

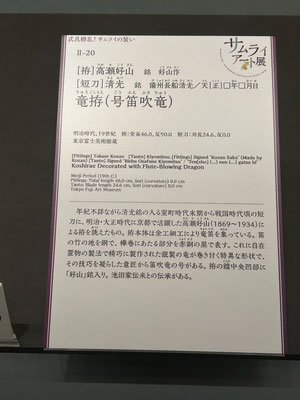

高瀬好山「竜拵」 Short sword with Takase Kozan's fittings

東京富士美術館で開催中の「サムライ・アート展 ─刀剣、印籠、武具甲冑、武者絵、合戦絵─」に高瀬好山による拵の短刀が出品されています。

展示解説にによれば、この短刀「竜拵(号笛吹竜)」は全長46.0cm、短刀は刃長24.6cmmで備州長船清光の作とのこと。龍笛を象った銅と赤銅を用いた拵に、自在置物と同様の技法で製作された銀製の龍が巻き付いています。

鉄の名工 越前明珍 A Master of Kurogane Echizen Myochin

先日、日帰りで福井市立郷土歴史博物館「鉄の名工 越前明珍」を見てきました(担当学芸員による「みどころ講座」にも参加)。

「越前明珍」の明珍吉久は越前松平家お抱えの甲冑師で、幕末まで代を重ね、甲冑・自在置物・鐔の名品を遺しています。この展覧会は、福井市立郷土歴史博物館保管の明珍吉久の龍をはじめ、東京国立博物館、清水三年坂美術館、大倉集古館などからも自在置物が多数出品されるということあり、楽しみにしていました。

自在置物は作者についてよくわからないことも多いのですが、越前明珍の明珍吉久と明珍宗察は、甲冑と自在置物の作例がともに残っている名工です。今回は、正徳三年の紀年銘があり製作年がわかるものとしては最古の自在置物で、名品として評価も高い明珍宗察の龍も出品されています。明珍吉久と明珍宗察の龍(明珍吉久の方は無銘なので「伝」ではありますが)がともに展示されるのは、東京国立博物館の特集陳列「自在置物―本物のように自由に動かせる昆虫や蛇―」(2008〜2009年)以来ではないかと思います。

ノルウェーの自在置物 Jizai Okimono in Norway

以前スウェーデンの東アジア博物館所蔵の自在置物について紹介したが、同じく北欧のノルウェー国立美術館オンラインコレクションでも自在置物がいくつか公開されている。同館は2022年に北欧最大級の美術館としてオスロにリニューアルオープンしたという(https://www.norway.no/ja/japan/norway-japan/news-events/news/33/)。

確認できる自在置物は以下のとおりである。

- 蛇 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/OK-11687

- 蛙 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/OK-11688

- 手長海老 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/OK-11690

-

伊勢海老(2点)https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/OK-11686 https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/OK-11689

このうち、蛇・蛙・手長海老について、以下に紹介する。

蛇は下顎に「宗明」の銘があり、高瀬好山工房の工人であった宗明の作であると思われる。

「自在置物を好んだ明治天皇」補遺 Supplement to "Emperor Meiji, the emperor who favored jizai okimono"

明治天皇が自在置物に興味を惹かれていたことを記した、沢田撫松編『明治大帝』(帝国軍人教育会 大正元年)中の「妙珍作の龍と蟹」という逸話について「自在置物を好んだ明治天皇」で述べたが、この逸話は、明治6年のウィーン万国博覧会、同9年のフィラデルフィア万国博覧会に派遣されるなど早くから日本の美術、工芸と関わってきた塩田真の談話に基づくものとみられることがわかった。

この談話は、『研精画誌』第65号(美術研精会事務所 大正元年)に「先帝と美術」と題してして掲載されている。「妙珍作の龍と蟹」とほぼ同じ内容のエピソードもあるが、それにはない情報もいくつか含まれている。

まず、蟹の自在置物を明治天皇に献上した人物が「骨董商の若井」となっている。これはおそらく起立工商会社の副社長も務めた若井兼三郎であろう。この蟹は若井が二百円で買ったもので、外国人に売れば六百円にはなるものであったという。若井は献上の際に購入代金分の二百円の目録を賜ったと記されているが、これは明治15(1882)年5月24日、浅草本願寺で開催された観古美術会への明治天皇の行幸に際し、龍池会から「明珍作鐵製蟹置物」が献上された折に「龍池会に金二百円を賜ひて明珍作鐵製蟹置物の献上に酬い」たという記録(1)があることと一致する。

明治天皇が松平確堂の「七寸位の鐵の打出しで伸縮龍と云はれる」ものを気に入り、献上されることになったという話の中では、「是れから頻りと上方邊でこの似せ物が出来て外國人など大分やられた様子だつた」と語られている。これはシカゴ万国博覧会などに自在置物を出品した板尾新次郎が大阪で活動し、その作品の多くが明珍の作として売られたと伝わっている(2)ことと符合しており、興味深い。京都の高瀬好山の作品も、鉄製のものはおそらく明珍の作として売られたことも多かったであろう。この話はこれらの事情を反映したものとも思われる。

また、山田宗美にも触れている。明治35年の日本美術協会展覧会への行幸の際、明治天皇は特に山田宗美の鶏の雌雄に目を止め、実際に手にとってその軽さを確かめたという。自在置物と同様に鍛鉄の技術を用いた作品として山田宗美の作品に関心を寄せていたことが窺える。

「先帝と美術」の内容は「自在置物を好んだ明治天皇」で指摘した疑問点もそのままではあるが、このように往時の自在置物をめぐる状況の一端を覗かせるものといえるだろう。

註

- 宮内庁編『明治天皇紀 第五』(吉川弘文館 1971年)

- F. Brinkley, Japan, Its History, Arts and Literature, Volume 7, Author’s Edition, Boston;Tokyo, J.B. Millet, 1902. このエディションには彫金工の名鑑も収録されている。板尾新次郎については山中商会に雇われていたとみられる記述もある。https://archive.org/stream/japanhistoryarts07briniala#page/30/mode/2up

平凡社『太陽』の高瀬好山工房工人「宗好」の記事 Tomiki Muneyoshi, the artist of Takase Kozan's studio

平凡社『太陽』1984年1月号に、冨木宗行氏の父で高瀬好山工房の工人であった「宗好」を紹介する記事が掲載されている。「京の手わざ」と題されたその記事は、文・松本章男、写真・石元泰博によるもので、この号から新連載となっている。1983年10月の東京国立博物館の特別展「日本の金工」で初めて自在置物が紹介されてから間もない頃で、まだ自在置物や高瀬好山については現在ほど知られていなかったと考えられる。しかし、京都に生まれた松本章男は、高校時代の正月に見た、友人の家に飾られていた富木宗好氏の伊勢海老のことを鮮明に憶えていたのだという。

冨木宗好氏は、幼少時に父が早世したため高瀬好山のもとで育った。記事では、好山の作品を朴炭で研ぎ続ける毎日だったという少年時代のエピソードなども紹介されている。2016年「驚きの明治工藝」展図録には冨木宗行氏へのインタビューが掲載されているが、それと並んで冨木家の工人の姿を伝える貴重なものといえるだろう。

石元泰博による写真には、金象嵌の赤銅製の蝶、銀製伊勢海老の自在置物、宗好氏の手を大きく写したものもある。高知県立美術館には石元作品のアーカイブ活動を行う石元泰博フォトセンターが存在するので、こうした写真も何らかの形で展示される日が来るかもしれない。

「京の手わざ」の連載は1988年に學藝書林『京の手わざ―匠たちの絵模様』として単行本になっており、この記事も連載時と同じくカラー写真とともに収録されている。

京都市美術工芸品展覧会に出品された銕製蟹置物 Iron crab exhibited at the Kyoto City Arts and Crafts Exhibition

明治25年(1892)開催の京都市美術工芸品展覧会に「銕製蟹置物」が出品されていたことが『京都市美術工芸品展覧会審査報告』(博覧協会 明治25年)で確認できる。出品人は「富木治三郎」となっているが、鉄製の蟹の置物であることから、これは高瀬好山工房の工人冨木一門で宗信と称した冨木次三郎であろう。出品作も自在置物であったと考えられる。

この展覧会に金工の作品は79点出品されている。そのうち授賞は「一等賞二等賞各一名三等賞四等賞各五名五等賞四名通シテ十六名」となっており、「銕製蟹置物」は四等賞を受賞している。高瀬好山が工房を構えるのは明治26年であるが、その前年に好山工房の工人としてではなく冨木の名で展覧会に作品が出品され、受賞していたことは興味深い。

冨木次三郎の父、二代冨木伊助は蟹の自在置物を「ドシドシ売出して」いたと明治34年1月15日付けの『北国新聞』は伝えているが、これは伊助の没年である明治27年以前の話ということになろう(註)。『京都美術雑誌』(2号 明治25年)の記事によれば、明治24年の京都美術協会 九月陳列会には富岡鉄斎蔵「鉄製小蟹明珍作」が出品されており、京都市美術工芸品展覧会への「銕製蟹置物」の出品と併せて、京都での冨木家の工人の活動との関連が注目されるところである。

註 原田一敏「別冊緑青 vol. 11 自在置物」(マリア書房 2010年)

高瀬好山のユリカモメの釣香炉 Black-headed gull incense burner by Takase Kozan

高瀬好山のカモメをモチーフとした釣香炉の作品が、小冊子『京都の工藝』に掲載されている。この小冊子はその序文から「京都工藝品見本市協會」により、「京都工藝品宣傳即賣大會」の目録として昭和6(1931)年に作成されたとみられる。

「京都府、市、會議所後援 京都工藝品宣傳即賣大會を開くにあたりて」と題した序文には、以下のような記述がある。

さきに京都工藝美術協會が成立して製作者の指針に貢献してゐますが、一方京都工藝の産業的寄與のために私共は相謀つて本協會を設立し、現代人の趣味に投じ實用に適する價値ある工藝品の生産に努めると同時に弘く一般に宣傳して需要を促し販路を開柘(原文ママ)することに衷心の希望をもつものであります

京都府立総合資料館編『京都府百年の年表 8 美術工芸編』(京都府 1970年)によれば、京都工芸美術協会は昭和5(1930)年7月29日に創立総会が開催され、「京都の各種美術工芸団体を統一する」ことを目的とし「帝展第4部に対抗すべき京都工芸美術展を毎年開催を企画」していたという。序文には「今回烏滸がましくも帝都に進出して私どもの念願が如何程まで受け容れられるか」ともあり、京都工芸品見本市協会が京都工芸美術協会とともに東京にも販路を広げることを目指していたことがうかがえる。京都工芸美術協会による京都工芸美術展覧会の第三回(1932年)、第四回(1933年)展は、いずれも日本橋三越で開催されていることが出品目録から確認できる(1)。『京都の工藝』には「京都工藝品宣傳即賣大會」の開催場所については記載がないが、東京で開催されたのであれば、これらの展覧会の嚆矢となるようなものであったと推測される。

『京都の工藝』に掲載された高瀬好山の釣香炉は作品名が「墨堤都鳥釣香炉」となっている(図1)。このことから正確には都鳥、すなわちユリカモメがモチーフであるとみられる。在原業平の歌から京都と東都を同時に想起させるモチーフおよび作品名は、東京への進出を意識したものであったのかもしれない。好山の鳥をモチーフにした釣香炉は嘴と羽の一部を可動とした銀製の丹頂鶴の作品が知られており(2)、「墨堤都鳥釣香炉」も同様の作りであると思われる。高瀬好山工房で作品の実制作を担っていたのは冨木家の工人であったが、近年まで自在置物の制作を続けていた同家の宗行氏から伺ったところでは「ローマ法王に献上されたカモメの自在置物がある」とのことであった。それはこの作品か、あるいは同様の作品であったのかもしれない。

高瀬好山の作品で『京都の工藝』に掲載されているものは他に蘭の置物、伊勢海老の自在置物がある。伊勢海老は作品名が「長楽無極置物」となっている(図2)が、これも国内需要に向けて縁起の良さを想起させることを図ったものであろうか。さらに、高瀬好山は京都工芸品見本市協会役員の理事としても名が記載されている(図3)。理事長は西村象彦となっており、ドイツで学んだ久米権九郎図案の象彦の洋家具の写真も多数掲載されている。

註

- 『第三回京都工芸美術展覧会出品目録』(1932年)

https://opac.tobunken.go.jp/detail?bbid=1000003352

PDF: http://www.tobunken.go.jp/archives/PDF/library-books/1000003352.pdf

『第四回京都工芸美術展覧会出品目録』(1933年)

https://opac.tobunken.go.jp/detail?bbid=9000582916

PDF: http://www.tobunken.go.jp/archives/PDF/library-books/9000582916.pdf

第四回展には番号69に高瀬好山「洋草置物」の出品が確認できる。 - 展覧会図録『驚異の超絶技巧!-明治工芸から現代アートへ-』(三井記念美術館ほか 2017年)

越前松平家伝来の自在置物と明珍宗春の鷲 Echizen Matsudaira family’s Jizai Okimono and Myochin Muneharu’s Eagle

続きを読む 0 コメント高瀬好山による博覧会及び展覧会への出品 Takase Kozan’s participation in exhibitions and expositions

以前に「高瀬好山傳」についての記事で好山のパリ万国装飾美術工芸博覧会への出品にも少し触れましたが、1929年開催の巴里日本美術展覧会、1930年のリエージュ産業科学万国博覧会への出品も確認できました。「明治期自在置物の博覧会等出品年表」と重なる部分もありますが、この項では自在置物に限定せず、それらの高瀬好山の博覧会や美術展覧会への出品についてまとめ、新たに確認できたものは随時追加していきます。

(Last updated: 21 Jan. 2019)

自在置物から見る「驚異の超絶技巧! -明治工芸から現代アートへ」Jizai Okimono in "Amazing Craftsmanship! From Meiji Kogei to Contemporary Art"

前回記事に引き続き、三井記念美術館「驚異の超絶技巧! -明治工芸から現代アートへ」展についてです。今回は出品されている自在置物について、さらに踏み込んで見てみましょう。

「驚きの明治工藝」展より「瓦上の雀置物」「鳳凰」Takase kozan's masterpieces in "Meiji Kogei: Amazing Japanese Art"

続きを読む 0 コメント「驚きの明治工藝」展 Meiji Kogei: Amazing Japanese Art

東京藝術大学大学美術館で9月7日から開催の「驚きの明治工藝」展を見てきました。

同展には台湾のコレクター宋培安氏のコレクションから130点あまり出品されています。このコレクションは数年前に存在を知ったときから見てみたいと思っていたのですが、こんなに早く日本での本格的な展覧会で目にする機会が訪れたことは望外の喜びでした。

この展覧会の特色の一つに自在置物の優品が多数出品されていることが挙げられます。自在置物としてはおそらく最大の3メートルもの大きさの龍が入場してすぐの場所に吊り下げられており、まずその存在感に圧倒されます。最近でこそ見る機会が増えてきた自在置物ですが、やはりこのコレクションでしか見られない珍しい作品も多く、本当に見ることができて良かったと思います(個人的に大変思い入れのある分野でもありますので)。宋コレクションでも特に収集に力を入れたジャンルではないかと思います。

「高瀬好山傳」The biography of Takase Kozan

国立国会図書館デジタルコレクションにある鹿島増蔵『日本産業篤士伝』(内外商工時報発行所 1933年)所載の「高瀨好山傳」を入手しました。(http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1213284/60)

これまで高瀬好山の伝記として知られていたのは好山工房で実際に制作に当たっていた冨木家に伝わった自筆履歴書だけで、全文を知ることも難しいものでした。この伝記はその人物像により迫ることができる文献です。スーツ姿の上半身の鮮明な写真も掲載されています。

この「高瀨好山傳」によれば、好山の父・高瀬哉武は鳥羽伏見の戦いや越後戦争にも参加した士族で維新後は陸軍に入り、名古屋で六年間勤務ののち金沢に帰郷したとのこと。好山はその長男として「金澤市櫻木町」に生まれて七歳から九歳まで父の任地であった名古屋市で過ごし、金沢に帰郷後「活眼達識の父君は、熟々時勢の推移に就て洞察する所あり、今後の日本は、何うしても産業の發達を計らねばならぬと平素力説されていたのが元となり(略)狩野派の津田南皐畫伯に師事するに至つた」とあります(津田南皐の経歴等については本文末にて詳述)。

ここで注目されるのは狩野派の絵師への師事の目的が「藝術家肌の畫家になる爲めではなく、實に繪畫を圖案化し、之を基礎として我が産業に縱事し、其の發達を計るといふことであつた」と述べられている点です。

東京国立博物館編『明治デザインの誕生 ―調査研究報告書〈温知図録〉―』(国書刊行会 1997年)に『温知図録』関連文献に記載のある人名として「阿部碧海(あべ・おうみ)」の項があります。碧海は旧加賀藩士で「明治維新に際し、士族授産のため金沢古寺町に五基の陶窯を築き、製陶場を興す」とあり、この阿部窯の画工の一人として好山が師事した津田南皐の名も記されています。また、同書所載の論考「図案と工芸職人」では石川県が『温知図録』の影響のもと早くから図案指導を取り入れていたことが示されています。以前に先述の冨木家に伝わった資料として高瀬好山直筆の鯉の図や鯉の自在置物の鱗の配列に関係するとみられる下図を目にする機会がありましたが、いくつか作例が残っている江戸期の明珍吉久の鯉の自在置物と比べて、好山の鯉がより高い写実性と同時に洗練された優美さも併せ持っているのは絵画を工芸に応用すべく学んだ好山の影響によるものではないかと思わせるものでした。昆虫の自在置物についても、蟷螂を例にするとより古い作品は翅が2枚なのに対し実物どおり4枚再現するほか、全体的な造形も写実性が格段に高まっています。さらに多種の金属を用いて着色を施すことで作品を実物に近づけていったことにも好山の意向があったとするならば、自在置物においても政府による図案指導が間接的に影響を与えていたと考えることもできるでしょう。

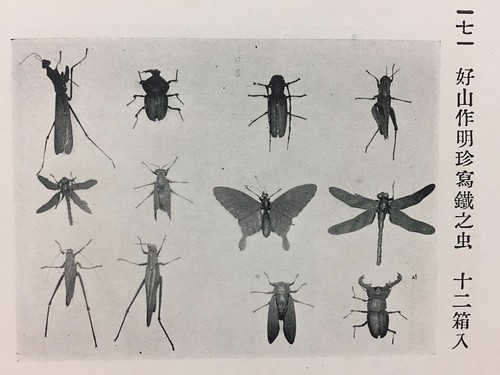

春風萬里荘の昆虫自在置物 Articulated metal insects by Takase Kozan from the collection of Kasama Nichido Museum

最近、笠間日動美術館分館の春風萬里荘に昆虫の自在置物が数点あるという話を耳にしました。そこで館に問い合わせてみたところ、作者不詳の10点(クワガタ、カマキリ、ハチ、チョウ、カミキリムシ、セミ、トンボ、バッタ3種)が存在するとのことでした。

明治期自在置物の博覧会等出品年表 The chronology of Jizai Okimono in Meiji period

明治期を中心として自在置物および自在置物と思われる作品の博覧会、展覧会などへの出品記録をまとめてみました(暫定版につき適宜加筆修正していく予定)。

pdf版も作成しました。こちらも随時更新する予定です。

- 板尾新次郎の1900年パリ万国博覧会出品、高瀬好山の大典記念京都博覧会出品作品について更新(2018/02/20)。

- 第三回内国勧業博覧会出品の加藤甚之助「牙製伸縮蝦置物」追加 (2019/09/10)。

- 第五回観古美術会への松尾儀助による出品「明珍作鐵人物置物」、第六回観古美術会の鈴木長吉出品「銕製鷲置物」追加(2019/11/04)。

-

第三回観古美術会への工商会社による出品「鐵製螳螂置物」「銅製蟹置物」追加(2019/11/05)。

- 明治22年日本美術協会美術展覧会の松井忠兵衛出品「鐵蟹置物 傳云明珍作」追加(2020/05/17)。

- 明治13年観古美術会への亀井茲監出品「鐵造蝦蟆文鎭 明珍吉久作」追加(2022/01/29)。

- 明治24年京都美術協会 九月陳列会 富岡鉄斎蔵「鉄製小蟹明珍作 追加(2022/01/31)。

- 明治25年京都市美術工芸品展覧会 銕製蟹置物 富木治三郎出品 追加(2022/01/31)。

- 明治36年豊公遺物展覧会 鐵製龍置物 明珍信政作 大利鹿蔵出品 追加(2022/01/31)。

- 明治19年第七回観古美術会 銅製海老置物 澤田銀次郎 出品 追加(2022/02/01)。

-

明治16年(1883)龍池会 鉄製蟹 井口直樹 出品 追加(2025/03/12)。

(Last updated: 12 Mar. 2025)

佐野常民「美術展覧会褒賞受與式ニ於テ演説」 The speech of Sano Tsunetami

福田源三郎『越前人物志』(明治43年)の明珍吉久の項に一部抜粋のあった佐野常民による演説の要領を入手しました。岡部宗久編『内外名士日本美術論』(鼎栄館 明治22年)に収録されています。

この演説は明治21年に龍池会が日本美術協会と改称してから初めて開催された展覧会の褒賞授与式におけるものです。岡倉天心らの海外視察の報告により甲冑師一派明珍の作品の国外での高評価が注目されたとみられるこの展覧会には自在置物を含む複数の明珍の作品が出品されており、佐野常民はその明珍を例にあげて日本美術について語っています。

展覧会に出品された越前松平家伝来の明珍吉久作「魚鱗ノ甲冑」については「其製作ノ妙ナル眞ニ優等ノ美術品ナルハ誰カ之ヲ否ト言ワンヤ而シテ其材料ハ黯黒色ノ鋼鐵ノミ以テ美術品タルノ價位ハ材料ニ關セザルヲ知ルヘキナリ」と述べ、美術品としての価値はその素材の価値によらないという意見を表明し、さらに「美術ハ國光ヲ發揚スルモノナリ國富ヲ増殖スルモノナリ」とした上で、岡倉天心が海外視察において目にしたと思われるサウス・ケンシングトン博物館の明珍作の鷲について「其初ハ尋常一様ノ鋼鐵ナルニ名工ノ手ヲ經テ優逸ノ美術品トナレバ此ノ如キ高價ヲ發ス美術ノ國富ヲ増殖スル實ニ鴻大ナリト謂フヘシ此ノ如キ名品ノ海外ニ出シハ遺憾ナリトハ雖モ之ニ由テ日本美術家明珍ノ名宇内ニ顕レ従テ日本ノ光輝ヲ發揚セシハ一大快事ナラズヤ」と述べており、高価な材料を用いることなく高額な美術品としての評価を得たことに注目していることが窺えます。明珍を「日本美術家」と表現しているところも興味深い点です。

この「サウス・ケンシングトン博物館の鷲」について、この演説では越前松平家の家臣が賜ったものが僅かな金額で売却され、その後に同博物館に高額で購入されたもので「魚鱗ノ甲冑」と同じ作者によるものとしています。しかし、実際にはこの鷲は明珍作と伝えられてきたもののそれを示す銘などはなく、「魚鱗ノ甲冑」の作者である明珍吉久によるものではないとみられます。

佐野常民が両者をともに明珍吉久の作としたことについては以下のような理由が考えられます。"The mechanical engineer. Vols. vii and viii" (1884)には英国人フランシス・ブリンクリー(河鍋暁斎とも交際のあったことが知られる)が3500ドルと評価された「ミョウチン ムネアキ」作の龍の自在置物を所有している、との記述があり、その龍は越前松平家の旧家臣の家から出たものとしています。越前松平家の明珍の作品に関する異なる話を意図的に混同することにより、佐野常民は古美術の海外流出を戒めるとともに、そうして海外に渡った作品は日本の国威を発揚するものにもなり得る、という両面を効果的に語ろうとした可能性が考えられるでしょう。

またこの明治21年の日本美術協会展覧会には明珍吉久作とみられる龍自在置物も出品されています。この展覧会に先立つ明治15年に、同じく明珍吉久作とみられる龍自在置物一点が松平春嶽により明治天皇に献上されており、日本美術協会が皇室との繋がりを強めていったことを考えるならば、海外で高い評価を受けたサウス・ケンシングトンの鷲と明珍吉久を結びつける狙いがあったことも窺えます。

『根付の雫』寄稿「明治期の自在置物について」Jizai Okimono of the Meiji period

日本根付研究会会報『根付の雫』2015年 第74号に「明治期の自在置物について」を寄稿しました。松平春嶽による明治天皇への龍自在置物の献上を軸に、近代日本美術として自在置物がどのような位置付けをされたのかという点に注目しつつ板尾新次郎・高石重義についても言及した内容になっています。

自在置物というと江戸時代の甲冑師の一派明珍による制作、高瀬好山による明治の輸出工芸としての展開という二点について語られる機会が多いものの両者の相関については判りづらい面があったと思います。今回は本当に少ししか触れることができなかったのですが、高瀬好山は当初から独自ブランドの確立を指向していたために「明珍」という一大ブランドに飲み込まれることなく昭和初期まで(工房の工人による自在置物の制作技術自体は現在まで)続くことができたのではないかということに思い至りました。

結局戦後長きにわたって自在置物は多くの人には知られないものになってしまいますが、他の明治の工芸品と比べても名称も定まることなくそのジャンル自体が忘れられてしまったのは興味深いところです。龍池会から日本美術協会へ改称後初めての美術展覧会において会頭の佐野常民が演説でとりあげるほど明珍の作品は注目され、のちに板尾新次郎・高石重義による自在置物は万国博覧会に出品されたにもかかわらず、なぜそのような結末に至ったのか?このあたりもいずれ詳しく書く機会があればと思います。