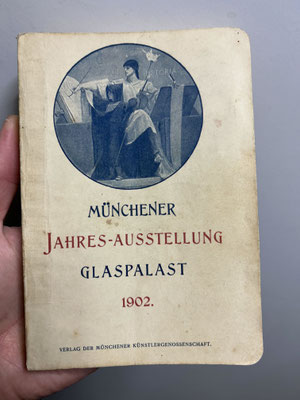

1902年ミュンヘン水晶宮の年次展覧会に出品された日本画 Japanese paintings exhibited at the Münchener Jahresausstellung 1902 in Glaspalast

1902年にミュンヘンのグラスパラスト(ガラス宮殿、あるいは水晶宮)で6月1日から10月末日まで開催された年次展覧会で、バイエルン州の文化・学術ポータルサイト bavarikon などで公式カタログ Offizieller Katalog der Münchener Jahresausstellung 1902 im kgl. Glaspalast が公開されていますが、14名の日本画家の出品が確認できます。

https://www.bavarikon.de/object/bav:MON-GLA-00000BSB00002421

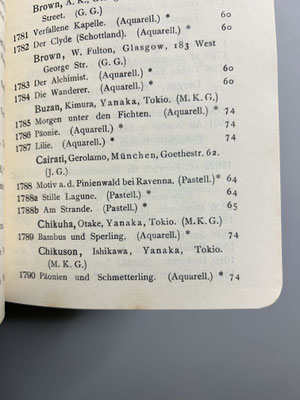

カタログに名前が見られる日本画家は以下の通り(昨年泉屋博古館東京で開催された「オタケ・インパクト 越堂・竹坡・国観、尾竹三兄弟の日本画アナキズム」展図録に収録されている堀川浩之氏の「海外の尾竹三兄弟 〜海外に所蔵される尾竹作品と戦前の三兄弟の海外事績〜」では、このうち尾竹竹坡の出品について紹介しています)。

岡田梅邨 木村武山 尾竹竹坡 石川竹邨 横山大観 西郷孤月 高橋廣湖 上原古年 小原古邨 岡田桜邨 中島醴泉 倉石松畝 鈴木松翠 菱田春草(出品番号順)

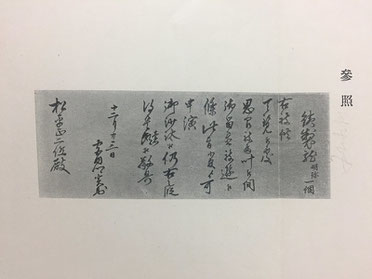

カタログ実物。

いずれも Aquarell(水彩画)での出品で、名前とともに Yanaka, Tokio と記されていることから日本美術院が関係した出品のように思われますが、代表的な日本画家の菱田春草や横山大観の年譜でも、この展覧会について記されているものはないようです。なお、Yanaka, Tokio のあとに(M.K.G)とあるのは、「ミュンヘン芸術家協同組合」の審査対象とのこと(この展覧会は様々な団体によって審査されていたようです)。

この時期のグラスパラストの展覧会についての国内の文献を探してみたのですが、前年の1901年の展覧会が「第八回万国美術博覧会」として開催されることを伝える外務省の記録があるのが見つかったくらいでした。

「独逸国ミュンヘン玻璃宮ニ於テ第八回万国美術博覧会開設一件」

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/B12083570800

どのような経緯でこの展覧会に日本画が出品されたのか、興味をそそられます。出品された作品の題を見ると、花鳥、風景が画題に選ばれ、人物画はないように思われますが、それにも意図があったのでしょうか。

岡田梅邨

1734 Blumen im Regen. (Aquarell.) * 雨の中の花

1735 Karpfen. {Aquarell.) * 鯉

木村武山

1785 Morgen unter den Fichten. (Aquarell.) * トウヒの木の下の朝

1786 Päonie. (Aquarell.) * 牡丹

1787 Lilie. (Aquarell.) * 百合

尾竹竹坡

1789 Bambus und Sperling. (Aquarell.) * 竹と雀

石川竹邨

1790 Päonien und Schmetterling. (Aquarell.) * 牡丹と蝶

横山大観

1895 Frühlingsmorgen. (Aquarell.) * 春の朝

西郷孤月

1923 Ansicht von Fuji. (Aquarell.) * 富士の眺め

1924 Ein Flammenfeld. (Aquarell.) * 炎の野原

高橋廣湖

1926 Reiher. (Aquarell.) * 鷺

1927 Schnepfe. (Aquarell.) * 鴫

上原古年

1928 Iris. (Aquarell.) * 花菖蒲

1929 Frühling. (Aquarell) * 春

1930 Iris. (Aquarell.) * 花菖蒲

1931 Kamelien. (Aquarell.) * 椿

1932 Eisvogel. (Aquarell.) * カワセミ

1933 Pfeilwurzranke. (Aquarell.) * 葛?の蔓

小原古邨

1934 Geflügel. (Aquarell.) * 家禽

1935 Früchte. (Aquarell.) * 果物

1936 Sperlinge. (Aquarell.) * 雀

1937 Tauben. (Aquarell.) * 鳩

岡田桜邨

2013 Iris. (Aquarell.) * 花菖蒲

2014 Geflügel. (Aquarell.) * 家禽

2015 Chrysanthemen. (Aquarell.) * 菊

2016 Tauben. (Aquarell.) * 鳩

中島醴泉

2031 Herbstabend. (Aquarell.) * 秋の夕暮れ

2032 An der Küste. (Aquarell.) * 海岸

2033 Bei den Seen. (Aquarell.) * 湖畔

倉石松畝

2077 Affe. (Aquarell.) * 猿

鈴木松翠

2078 Iris und Schnepfe. (Aquarell.) * 花菖蒲と鴫

菱田春草

2079 Kirschblüten. (Aquarell.) * 桜

2080 Reiher. (Aquarell.) * 鷺

史上最高額の自在置物 The most expensive Jizai Okimono ever

先日台北で開催されたオークションにおいて、宗義(田中唯吉)の龍が自在置物としては史上最高の金額での落札となりました。

https://live.yu-jen.tw/lots/view/4-GSAMO9/-d-1950-

最終的な落札額は4000万台湾ドル以上となり、日本円にして2億円に迫るほどの額に。これまでの最高額は一億円近くで落札された板尾新次郎の鷹の自在置物でしたが、帝室技芸員の作品などを含めても近代日本の工芸品でこれほどの額になることは珍しいのではないでしょうか。

今回落札された宗義の龍は、ボストン美術館にある2メートル余りの龍を上回る3メートルの大きさで、自在置物としては最大と思われる作品。東京藝術大学大学美術館「驚きの明治工藝」展では天井から吊るして展示されていました。

こちらの動画でも詳しく紹介されています。

藤田美術館の孔雀の自在置物 Articulated peacock from the Fujita Museum

江戸~明治時代の可動式フィギュア!残念ながら今は錆びついてしまって、首と脚くらいしか動きません…羽を広げてあげたかったな。『自在置物』と呼ばれ、江戸時代の甲冑師が平和な世の中で武具の代わりに作るようになったとか。5月末まで展示中🦚 pic.twitter.com/cWAzmNaecX

— 藤田美術館 (@FujitaMuseum) May 9, 2025

藤田美術館で孔雀の自在置物を展示中とのこと。これまで見たことがない作風です。孔雀の自在置物は鉄地のものしか見たことがなかったのですが、これは金で装飾したり、尾羽の色彩まで再現したりしています。

この孔雀の自在置物、もしかすると板尾新次郎の作であるのかもしれません。

大阪で活動した板尾新次郎は鳥類の自在置物を制作したことが伝えられており、東京国立博物館美術誌152号「奇工板尾新次郎伝」には、「孔雀は新次郎が晩年精根を傾けて造った非常に豪華で精細極密なもののようであるが、これは大阪の某富豪の依嘱によって製作されたものの由」とあります。

香雪美術館には新次郎の作と思われる鷹の自在置物があることや、パリ万博出品に出品して銀牌を受賞した作品が金象嵌を施した鉄製の孔雀であることなどを考えると、この孔雀もその手によるものではないかという思いが湧きますが、まずは作品に関する詳しい情報が俟たれるところです。

香雪美術館の自在置物、板尾新次郎のパリ万博出品については以下ブログ記事参照のこと。

追記(2025/5/15)

藤田美術館にて実見。この作品が展示されるのは初めてとのこと。解説によると箱に「2代目・宗清」とあるそうです。

「宗清」銘の自在置物は伊勢海老もありますが、作者についての詳細不明です。やはり「清春」とも号した板尾新次郎の別号なのか?

正阿弥勝義の蟷螂の自在置物 Articulated Mantis by Shoami Katsuyoshi

先頃のクリスティーズのオークションに、正阿弥勝義作の蟷螂の自在置物が出品されていました。

https://www.christies.com/en/lot/lot-6525544?ldp_breadcrumb=back

クリスティーズのオークションに正阿弥勝義の蟷螂の自在置物が出ていたのですが、落札価格はUSD 52,920と800万円近い価格にhttps://t.co/kNBAPd7sPd

— 壽堂 hisashi moriyama (@sushifactory) March 18, 2025

単一の昆虫自在置物としては、US$35,000で落札された高瀬好山の赤銅のアゲハチョウがこれまでの最高額だったのではないかと思いますが、それを上回る価格になっています。

以前に正阿弥勝義のムカデの自在置物について紹介しましたが、それ以外にも自在置物を作っていたということになりますね。

実物の蟷螂を正確に再現していますが、その表現には正阿弥勝義の他の作品にみられる蟷螂と共通したものを感じます。

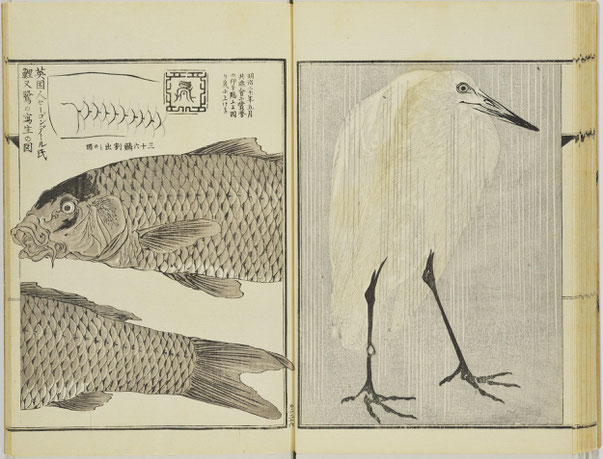

ジョサイア・コンドル「雨中鷺」 Josiah Conder: Heron in the Rain

宮内庁の書陵部所蔵資料目録・画像公開システムで公開されている「各種写真(第9号)」

https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000517600009

画幅の写真が多数あり、内国絵画共進会(第一回、第二回)での受賞作品を写したもののようです。

河鍋暁斎の弟子としても知られるジョサイア・コンドルが第二回内国絵画共進会で褒状を得た作品「雨中鷺」とみられる写真もあります。「英國人 ゼー、コンデル」「褒状」とあるのが確認できます。

https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000517600009/ec828df098c041f69d0d6003fe562286?p=117

コンドルが描いた鷺は、この『暁斎画談』のものはよく見るのですが、受賞作「雨中鷺」の写真が紹介されているのは見たことがなかったように思います。

© The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1979-0305-0-390-2?selectedImageId=1613398551

この「銅章」及び「橋本直義」とある鶏合の図の写真も、第二回内国絵画共進会の受章作品かと思われます。

https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000517600009/ec828df098c041f69d0d6003fe562286?p=99

町田市立国際版画美術館の楊洲周延展で「鶏合」の図が第二回内国絵画共進会で受章したことから周延は同様の絵を多く書いた、ということを知ったのですが、この写真については同展図録でも触れられていなかったので、知られていなかったのかもしれません。

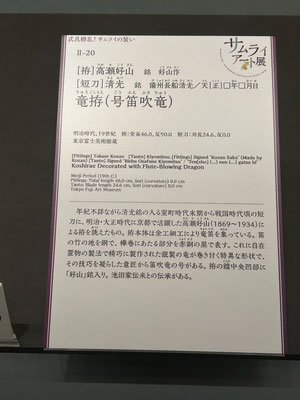

高瀬好山「竜拵」 Short sword with Takase Kozan's fittings

東京富士美術館で開催中の「サムライ・アート展 ─刀剣、印籠、武具甲冑、武者絵、合戦絵─」に高瀬好山による拵の短刀が出品されています。

展示解説にによれば、この短刀「竜拵(号笛吹竜)」は全長46.0cm、短刀は刃長24.6cmmで備州長船清光の作とのこと。龍笛を象った銅と赤銅を用いた拵に、自在置物と同様の技法で製作された銀製の龍が巻き付いています。

展覧会図録にも掲載されています。

以前にもよく似た作りの短刀拵が紹介されているのを見たことがありましたが、そちらは鉄製で銘は「宗信」となっています。おそらく高瀬好山工房の工人で、宗信を名乗った冨木次三郎ではないかと思われます。

https://kako.nipponto.co.jp/swords3/KT324760.htm

清水三年坂美術館の所蔵する《龍笛矢立》は短刀拵ではないものの、東京富士美術館の「竜拵」と印象が非常に似ています。銀製の龍は龍笛の中に入り込んだ格好になっており、飛び出ている部分が可動になっています。無銘とのことですが、高瀬好山の工房の製作である可能性が高そうです。

クリスティーズのカタログ The Hartman Collection of Japanese Metalwork に掲載されている「竜飾り笛形合口拵」は自在置物の技法を用いないオーソドックスな金工によるものですが、龍が龍笛に巻き付き、上半身はその中に入り込んで首を出している、という意匠になっています(なお、同カタログには珍しい蛙や鶉の自在置物も掲載)。

東京富士美術館の「竜拵」や清水三年坂美術館の《龍笛矢立》は、実用性を度外視しても龍の部分に自在置物の技法を用いることによって、さらなる面白さを追求したのかもしれません。

龍の自在置物を器物の装飾として使用した例は、2016年の東京藝術大学大学美術館「驚きの明治工藝」展に出品された「自在龍釣舟花生」がありました。こちらは高瀬好山工房の工人「宗義」作。

スミソニアン国立アジア美術館には明珍作とみられる鉄製の鉢がありますが、こちらも自在置物と同様の製作法と思われる鯉で装飾されています。

画像はスミソニアン国立アジア美術館ウェブサイトより。

https://asia.si.edu/explore-art-culture/collections/search/edanmdm:fsg_F1907.35/

作例は多くないですが、装飾として用いられた自在置物に注目してみるのも面白いかもしれません。

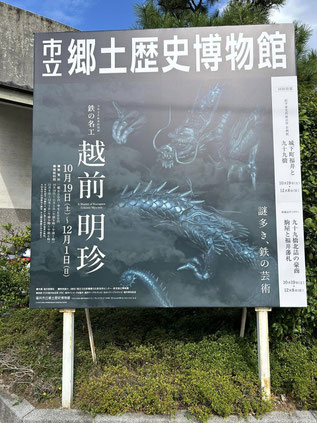

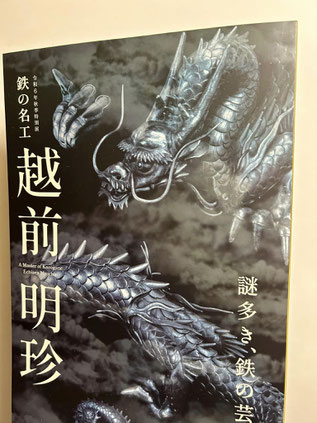

鉄の名工 越前明珍 A Master of Kurogane Echizen Myochin

先日、日帰りで福井市立郷土歴史博物館「鉄の名工 越前明珍」を見てきました(担当学芸員による「みどころ講座」にも参加)。

「越前明珍」の明珍吉久は越前松平家お抱えの甲冑師で、幕末まで代を重ね、甲冑・自在置物・鐔の名品を遺しています。この展覧会は、福井市立郷土歴史博物館保管の明珍吉久の龍をはじめ、東京国立博物館、清水三年坂美術館、大倉集古館などからも自在置物が多数出品されるということあり、楽しみにしていました。

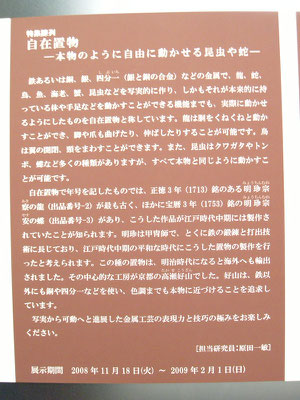

自在置物は作者についてよくわからないことも多いのですが、越前明珍の明珍吉久と明珍宗察は、甲冑と自在置物の作例がともに残っている名工です。今回は、正徳三年の紀年銘があり製作年がわかるものとしては最古の自在置物で、名品として評価も高い明珍宗察の龍も出品されています。明珍吉久と明珍宗察の龍(明珍吉久の方は無銘なので「伝」ではありますが)がともに展示されるのは、東京国立博物館の特集陳列「自在置物―本物のように自由に動かせる昆虫や蛇―」(2008〜2009年)以来ではないかと思います。

東京国立博物館「自在置物―本物のように自由に動かせる昆虫や蛇―」、伝明珍吉久の龍の自在置物。

四代明珍吉久の作と伝わる「魚鱗具足」、明珍宗察・宗寅の父子による製作の「紺糸裾紫糸威大鎧」も甲冑の作例として出品されています。「魚鱗具足」は紀年銘などはないものの製作の経緯が記録に残っており、「紺糸裾紫糸威大鎧」には籠手に「延享五戊辰年二月吉辰 日本唯一甲冑良工 明珍式部紀宗察」「同修理紀宗寅父子両作」の銘があり製作年がわかります。

「魚鱗具足」は魚鱗状の札の部品「附替袖・休金具」も展示されていていて、「魚鱗札」が鋲留めにより連結される構造を見ることができます。明珍宗察作の「甲冑金物」(籠手部分)もあり、こちらは「於武江明珍式部紀宗察造之 享保六辛巳年二月吉祥」の銘があります。「魚鱗具足」の鋲留めにより部品を連結して可動にする構造は自在置物にも通じるものですし、「甲冑金物」の享保六年(1721)という製作年は、出品されている明珍宗察の龍の製作年である正徳三年(1713)に近く、自在置物と甲冑の関連性を実感できます。

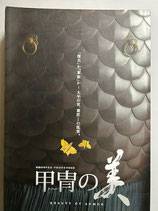

明珍吉久の「魚鱗具足」は、2013年の福井市立郷土歴史博物館「甲冑の美」展図録の表紙にもなっています。

自在置物について書かれた文献史料で江戸時代に遡るものは非常に限られていますが、自在置物が調度品として使用されたことを示唆する記録がある福井藩の史書『国事叢記』の展示があるのも注目すべきところです。明治時代の文献も、松平慶永が龍の自在置物とみられる「鉄製龍 明珍作」を明治天皇のもとへ持参して展覧に供したとの記録がある『家譜 慶永公』や、それに関連した徳大寺実則の書簡の展示があります。自在置物は明治天皇の好みに合うものだったようですが、それが明治時代以降の自在置物の評価にも影響していったのだとすると、これらもまた自在置物の歴史において貴重な史料といえるでしょう。

明治以降の自在置物も、高瀬好山とその工房の冨木一門による昆虫を中心に出品されています。図録にある冨木家の宗好の作品の解説では、その子息が宗行氏であることにもふれ、「宗行氏に師事した満田晴穂氏が現代の自在作家として活躍している」とあります。現代作家の存在によっても近年注目が高まった自在置物ですが、歴史には不明なところが多く、展示などでもその部分の紹介は簡潔なものになりがちです。今回の展覧会は、由緒が明らかな甲冑と自在置物に加え、文献史料も用いることで、可能な限りその歴史的な面に光を当てた点で画期的です。

昭和4年の売立目録に掲載された徳大寺実則の松平春嶽宛書簡。この実物が展示されています。「銕製龍 明珍 一個」とあります。

歴代の明珍吉久の鉄鐔も20点出品されています。明珍吉久の銘は各代での変化が乏しく、紀年銘もほとんどみられないために判別が困難とのことですが、いくつかの手がかりをもとに古いと思われる順に展示されています。図録には史料からみる歴代の明珍吉久や、そのルーツの解説もあるほか、『国事叢記』にある自在置物とみられる品の記録から、その江戸時代での呼称や用途について考察する論考、「魚鱗具足」の他に類を見ない独創性の解説と、その意匠に中国の魚鱗甲の影響があるのではないかとする考察などもあり、いずれも大変興味深いものです。

図録の表紙にも「謎多き、鉄の芸術」とありますが、まだまだ不明なところが多いとしても、本展覧会は越前明珍の実態に迫る、これまでにないものかと思います。不明な部分と判明している部分が明確になっていくことで、今後の研究がさらに進むことを期待します。

図録は伝明珍吉久の自在龍置物が表紙で格好良いです(通販も可能)。

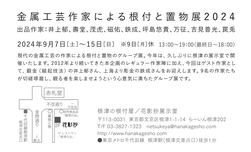

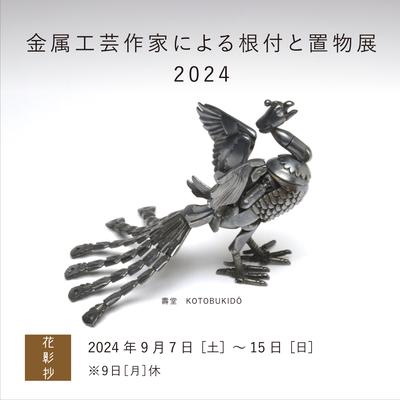

金属工芸作家による根付と置物展2024

新作は「自在鳳凰」です。

旧作「自在龍」とあわせ、龍鳳そろった展示をお楽しみください。

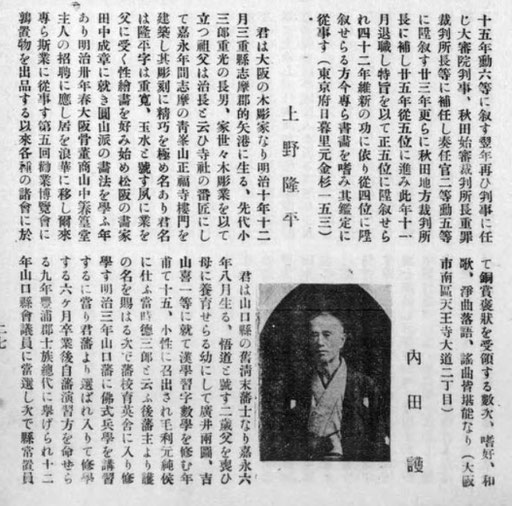

小禽の木彫 上野玉水の経歴 Biography of Ueno Gyokusui, known for his wood carvings of small birds.

上野玉水は小禽の木彫で知られ、三の丸尚蔵館に《粟鶉》が収蔵されている。同作は三の丸尚蔵館の平成27年の展覧会図録『鳥の楽園-多彩、多様な美の表現』に掲載されており、解説には「昭和六年に伏見区長長間部忠雄より秩父宮家へ献上された品」とある。

上野玉水の人物像についてはあまり知られておらず、同図録の解説にも「生没年不詳」「昭和初期に活躍した京都の木彫家で、小禽を得意とした」とあるのみだが、以下に抜粋する 『大日本人物誌 一名・現代人名辞書』(八紘社 大正2年)の記述でその経歴が知れる。

君は大阪の木彫家なり明治十年十二月三重縣志摩郡的矢港に生る、先代小三郎重光の長男、家世々木彫業を以て立つ祖父は治長と云ひ寺社の番匠にして嘉永年間島の青峰山正福寺樓門を建築し其彫刻に精巧を極め名あり君名は隆平字は重寛、玉水と號す夙に業を父に受く性繪畫を好み始め松阪の畫家田中成明章に就き圓山派の畫法を學ふ年あり明治卅年春大阪骨董商山中箺篁堂主人の招聘に應し居を浪華に移し爾来専ら斯業に従事す第五回勧業博覧會に鶉置物を出品する以来各種の諸會に於て銅賞褒状を受領する數次、嗜好、和歌、浄曲落語、謡曲皆堪能なり(大阪市南區天王寺大道二丁目)

明治十年三重県の木彫業を代々営む家に生まれ、本名は隆平、明治三十年に山中箺篁堂主人の招聘で大阪に移ったということから、山中商会との関わりも興味深い。なお、第五回内国勧業博覧会には上野隆平の名で出品されており、『第五回内國勸業博覽會美術館出品目録』に出品作の写真が掲載されている。

第五回内國勸業博覽會事務局編『第五回内國勸業博覽會美術館出品目録』(第五回内國勸業博覽會事務局 明治36年)

また、明治45年6月5日から9日まで開催された「大阪彫刻会第一回展覧会」に、上野隆平の名で作品の出品が確認できる。「大阪高麗橋三越呉服店にては、今回新たに組織したる大阪彫刻会員の作品六十余点を陳列し、縦覧に供したり、場中衆目を惹きしもの左の如し」として、以下の作品が挙げられている。ここでも出品作は鶉である。

- 寒山拾得(田中主水)

- 末廣狩(同)

- 美神(田中祥雲)

- 女子部連(同)

- 白衣観音(垣野青牛)

- 鶉(上野隆平)

- 杜鵑一聲(田中滴水)

- 蛙(今村量慶)

- ワグネルの胸像(今戸精司)

- 柱に凭れる女(同)

日本美術年鑑編纂部編『日本美術年鑑』第3巻 大正元年度(画報社 大正2年)

https://dl.ndl.go.jp/pid/936721/1/32

このように大阪での活動が確認できる玉水だが、昭和の初めには京都に居を移していたとみられる。島根県益田市で郷土民芸研究所を創設した彫刻家、和泉秀岳は「昭和二年京都に上り、上野玉水の門をたたいて十八年間彫刻に精進」したという。「鳥の彫刻に、特別すぐれている」と伝わるのは玉水譲りであろうか。

矢富熊一郎『益田市史』(益田郷土史矢富会 1963年)

https://dl.ndl.go.jp/pid/3022455/1/432

1904年セントルイス万国博覧会に出品された下条正雄の屏風

下記書籍に、1904年のセントルイス万国博覧会に出品された下条正雄(下条桂谷)の屏風の図版が掲載されている(下条は同博覧会で金牌受賞)。

Illustrations of selected works in the various national sections of the Department of art, with complete list of awards by the International jury,

Universal expositions, St. Louis, 1904.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.73257720&seq=364&q1=and

同博覧会出品の美術品の作品図版も掲載されている下記カタログなどには、なぜか下条正雄の出品についての記載がない。また、同じくこの博覧会で金牌を受賞したことで知られる大橋翠石もみられない。

聖路易博覧会出品日本美術 / The Illustrated Catalogue of Japanese Fine art Exhibits in the art Palace at the Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, Mo. U. S.

A.

https://www.tobunken.go.jp/archives/PDF/library-books/9000AA2217.pdf

Official catalogue of exhibitors. Universal exposition. St. Louis, U.S.A. 1904. では下条正雄、大橋翠石ともに出品が確認できる。『聖路易博覧会出品日本美術 』の「日本画之部」出品目録と比較すると、日本画ではこの二名のみが追加されていることがわかる。 https://archive.org/details/officialcatalogu00loui/page/n387/mode/2up

下条正雄、大橋翠石の出品は以下のようになっている。

Gejo, Masao, Tokio. 5. Landscape in Snow with a Fisher-man's Cottage. 6. A Pair of Screens: Heron and Willow in Snow, and Crow and Pine. 7. A Pair of Screens: Landscape, Bamboo Forest.

Ohashi, Suiseki, Tokio.

48a. Tigers. A pair of Screens.

1904年のセントルイス万国博覧会における絵画での金賞は下条正雄、今尾景年、渡辺省亭、大橋翠石の四名、その上の最高賞は橋本雅邦のみである。大橋翠石の後見人であったという金子堅太郎は日露戦争をめぐる外交工作に同博覧会を利用しており、下条正雄は博覧会行政に関わってきた政治家という面も併せ持つ。両者の同博覧会出品、金賞受賞には果たしてこのような政治的背景も影響しているのであろうか?

なお、大橋翠石出品の虎の屏風については、片隻の写真がこちらに掲載されている。

History of the Louisiana purchase exposition

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112078710792&seq=575