鈴木長吉の龍自在置物 2 Bronze articulated dragon by Suzuki Chokichi 2

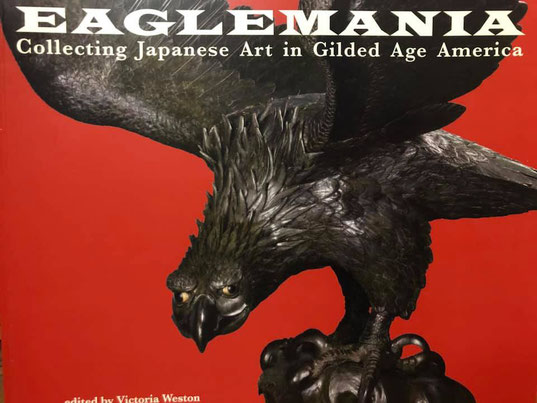

鈴木長吉の手による青銅製の龍の自在置物について伝える1899年の米紙 Los Angeles Herald の記事については、以前に「鈴木長吉の龍自在置物」としてブログ記事にした。その後の「鈴木長吉出品の鉄製龍自在置物」では、1893年の The Japan Weekly Mail の記事にこの龍とみられる作品に関する記述があることを紹介し、「鈴木長吉の鷲とEaglemania展」では2019年にボストン・カレッジの McMullen Museum of Art で開催された展覧会 Eaglemania: Collecting Japanese Art in Gilded Age America の図録において、1899年の Los Angeles Herald の記事に言及していることを記した。

その根拠については後述するが、1981年にSotheby’sのオークション THE LATE CHINGWAH LEE COLLECTION, San Francisco FINE ORIENTAL ART に出品された龍の自在置物は、それらの記事で伝えられた鈴木長吉の作品である可能性が高いとみられる。オークションカタログには Lot 51 FINE AND RARE articulated bronze dragon として2枚の写真が掲載されている。

鈴木長吉出品の鉄製龍自在置物 Articulated Iron Dragon by Suzuki Chokichi

帝室技芸員でもあった鋳金家・鈴木長吉が自在置物の作品も制作していたことは何度か触れてきましたが(ブログカテゴリ「鈴木長吉」を参照されたし)、明治22年の日本美術協会美術展覧会の出品作に鉄製龍自在置物とみられるものがあることを確認しました。

前年の明治21年の日本美術協会展覧会には古美術品の自在置物の出品が多数ありましたが、その翌年に鈴木長吉が新製品としてこのような異色な作品を出品をしていたことは大変興味深いところです。

鈴木長吉の蟹自在置物 Articulated bronze crab by Suzuki Chokichi

以前鈴木長吉による龍の自在置物について書きましたが(過去記事)、 1892年のオークションカタログに同じく鈴木長吉作とされる蟹の自在置物が記載されていました。

カタログの正式名称は以下の通り。横浜のディーキン兄弟商会のコレクションが売りに出たときのもの。

佐野常民「美術展覧会褒賞受與式ニ於テ演説」 The speech of Sano Tsunetami

福田源三郎『越前人物志』(明治43年)の明珍吉久の項に一部抜粋のあった佐野常民による演説の要領を入手しました。岡部宗久編『内外名士日本美術論』(鼎栄館 明治22年)に収録されています。

この演説は明治21年に龍池会が日本美術協会と改称してから初めて開催された展覧会の褒賞授与式におけるものです。岡倉天心らの海外視察の報告により甲冑師一派明珍の作品の国外での高評価が注目されたとみられるこの展覧会には自在置物を含む複数の明珍の作品が出品されており、佐野常民はその明珍を例にあげて日本美術について語っています。

展覧会に出品された越前松平家伝来の明珍吉久作「魚鱗ノ甲冑」については「其製作ノ妙ナル眞ニ優等ノ美術品ナルハ誰カ之ヲ否ト言ワンヤ而シテ其材料ハ黯黒色ノ鋼鐵ノミ以テ美術品タルノ價位ハ材料ニ關セザルヲ知ルヘキナリ」と述べ、美術品としての価値はその素材の価値によらないという意見を表明し、さらに「美術ハ國光ヲ發揚スルモノナリ國富ヲ増殖スルモノナリ」とした上で、岡倉天心が海外視察において目にしたと思われるサウス・ケンシングトン博物館の明珍作の鷲について「其初ハ尋常一様ノ鋼鐵ナルニ名工ノ手ヲ經テ優逸ノ美術品トナレバ此ノ如キ高價ヲ發ス美術ノ國富ヲ増殖スル實ニ鴻大ナリト謂フヘシ此ノ如キ名品ノ海外ニ出シハ遺憾ナリトハ雖モ之ニ由テ日本美術家明珍ノ名宇内ニ顕レ従テ日本ノ光輝ヲ發揚セシハ一大快事ナラズヤ」と述べており、高価な材料を用いることなく高額な美術品としての評価を得たことに注目していることが窺えます。明珍を「日本美術家」と表現しているところも興味深い点です。

この「サウス・ケンシングトン博物館の鷲」について、この演説では越前松平家の家臣が賜ったものが僅かな金額で売却され、その後に同博物館に高額で購入されたもので「魚鱗ノ甲冑」と同じ作者によるものとしています。しかし、実際にはこの鷲は明珍作と伝えられてきたもののそれを示す銘などはなく、「魚鱗ノ甲冑」の作者である明珍吉久によるものではないとみられます。

佐野常民が両者をともに明珍吉久の作としたことについては以下のような理由が考えられます。"The mechanical engineer. Vols. vii and viii" (1884)には英国人フランシス・ブリンクリー(河鍋暁斎とも交際のあったことが知られる)が3500ドルと評価された「ミョウチン ムネアキ」作の龍の自在置物を所有している、との記述があり、その龍は越前松平家の旧家臣の家から出たものとしています。越前松平家の明珍の作品に関する異なる話を意図的に混同することにより、佐野常民は古美術の海外流出を戒めるとともに、そうして海外に渡った作品は日本の国威を発揚するものにもなり得る、という両面を効果的に語ろうとした可能性が考えられるでしょう。

またこの明治21年の日本美術協会展覧会には明珍吉久作とみられる龍自在置物も出品されています。この展覧会に先立つ明治15年に、同じく明珍吉久作とみられる龍自在置物一点が松平春嶽により明治天皇に献上されており、日本美術協会が皇室との繋がりを強めていったことを考えるならば、海外で高い評価を受けたサウス・ケンシングトンの鷲と明珍吉久を結びつける狙いがあったことも窺えます。

鈴木長吉の龍自在置物 Bronze articulated dragon by Suzuki Chokichi

米国の電子化した新聞記事を公開しているウェブサイトで、鈴木長吉の手による青銅の龍自在置物についての記事(1899年5月)を見つけました。