初代安本亀八は『名家談叢』第十三号に掲載された「活人形の話(続)」の中で、明治8年に上海で興業したことを語っており、そのときの現地の新聞記事を屏風に貼ったと述べて、「東洋寄巧人物(乙亥九月三十日上海申報)」と題した文を紹介しています。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1583661/1/27

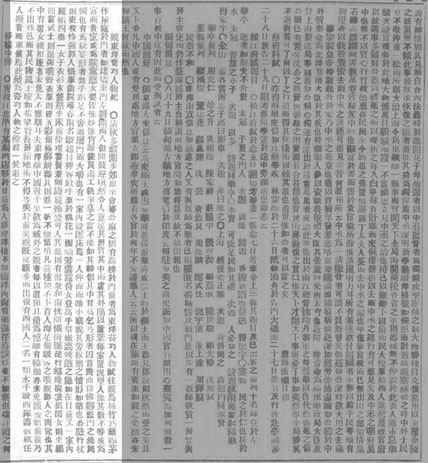

東洋寄巧人物(乙亥九月三十日上海申報)

今有新到東洋五彩眞衣人物極像人形大小如活人一式計有六十餘位或装如富翁狎妓者或装勇士闘力者或装閨女或装强盗或乞丐或和尚諸色人等種種装飾一切輝煌景緻不能晝述其工巧絶倫絲毫畢肖與活人無異至於傳神之巧妙非筆端所能活書觀人者所費無幾儼然身在東洋境地觀盡風土民矣本廠設大馬路新衙門西首准於九月念六日毎日九點一鐘起至晩上十點鐘止開塲觀看

本廠並有精巧揑相倘者價目面議如若不像分文取

日本 安本氏啓

以上がその全文ですが、これは上海の新聞『申報』乙亥九月三十日(西暦では10月28日)に掲載された実際の記事というわけではなかったようです。

『申報』の記事は「觀東洋奇巧人物紀」と題されています。

https://archive.org/details/shenbao-1875.10.28/mode/2up

清秋多暇閒步郊原至會審公廨之側有高榜於門前者爲東洋奇巧人物試往觀焉插竹爲籬編茅作屋窺於門者如堵墻至門左揭簾而入但聞鼓聲填然令人意遠其房實其中而虛其外隔以蘆葦每室置泥塑人像其數不等或爲富商貴宦或爲騃童憨女要皆惟妙惟肖雖使良畫工執筆摹之當不能如其神似其中有為乞丐形者囚首喪面彷彿鄭監門之流民圖也有爲飲宴形者舞手蹈足不啻過屠鬥而大嚼也有一室內設匡床焉一人仰面而睡小竊睨其旁狡獪之情形如睹也公庭行杖則吏役恃强罪人懾服曲院尋春則名姬趨侍狎客歡呼至於桃花一樹爛若雲霞侍女登高手攀嫩蕊嬌憨之態如在目前又一室内羅帳四垂一女子衣衫末整黙坐床前徐理雲鬢羞旖旎殊覺可人其他則有儈衆和南恍間懺悔匪徒行刧幾覩破猖閨女則坐繡閒窗武士則逞强曠野衣服則皆五彩備極鮮妍器具則並一新不嫌繁瑣凡茲種類不下百人洵足備騒客之曠觀游人之間覽也其中有男女裸相逐者未免太不雅馴耳夫東洋離中國數千里欲爲域外之觀者每以道阻且脩爲憾雖有輪舶亦未免顧後瞻前兹乃不出鄉邑而其民物風土瞭如指掌費長房縮地術不得專美於前矣觀旣竟緩步而出復有西國人二名一類水手設西洋盡数紙任人照看而取值焉此殆爲奇巧人物之餘波一笑過之

判読しづらい部分もあって誤字もあるかもしれませんが、亀八の生人形の精巧さが賞賛されているのは間違いないようです。

『申報』の美術に関する記事をまとめた『上海美術風雲——1872-1949申報藝術資料條目索引』にも「観東洋奇巧人物紀」は載っているらしいのですが、亀八の興行が与えた何らかの影響はあったのでしょうか?

https://www1.ihp.sinica.edu.tw/Publications/Book/570

鹿児島大学リポジトリ

翻刻木脇啓四郎「明治八年上海日記」

http://hdl.handle.net/10232/0002000697

安本亀八と同じ年に上海に行った木脇啓四郎の日記についての論文が公開されています。

この渡航は陶器の販路開拓のためのものだったとのこと。安本亀八「活人形の話」でも上海の様子が結構詳しく語られていたので、合わせて読むと当時の上海の状況が想像しやすいかもしれません。亀八が泊まった「肥前から行て居る田代屋と云ふ宿屋」は、木脇啓四郎の日記にも出てくる明治元年に開店し陶器や小間物を売ったという田代屋かも?

2013年に鹿児島市立美術館・鹿児島大学附属図書館合同企画展「木脇啓四郎描く-幕末・明治の薩摩藩文化官僚の画業」があったのですね。

https://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/ja/collection/record/201201

最近出た『画工の近代』でもこの人は取り上げられていないようです。

コメントをお書きください